海外への憧れから始まった日本語教師への道

――前職は販売職をされていたそうですね。

百貨店で働いていました。デパートということもあり、外国人のお客様と接する機会もあったんです。その経験が、後の進路に影響を与えたのかもしれません。

しかし、当時はまだそれほど明確な目標があったわけではありませんでした。ただ、このまま日本で働き続けていくのかな、という漠然とモヤモヤした思いを抱えていたんです。そんなとき、雑誌で日本語教師という仕事を知りました。

たまたま目にした求人情報でしたが、すぐに「これは面白そう」と強く惹かれたんです。私は、やりたいと思ったことをすぐに実行したい性格なのも相まって、仕事をしながら養成講座で学び始めました。

――最初の赴任地としてベトナムを選んだのはなぜですか。

海外で働きたいという思いが強かったんです。特に新興国での生活に興味があったこと、それに加えて、私は寒いのが苦手なので暖かい国がいいなと。ベトナムかフィリピンかで迷ったのですが、当時のベトナムは治安も良く、親日的な国民性もあったので、ベトナムに決めました。

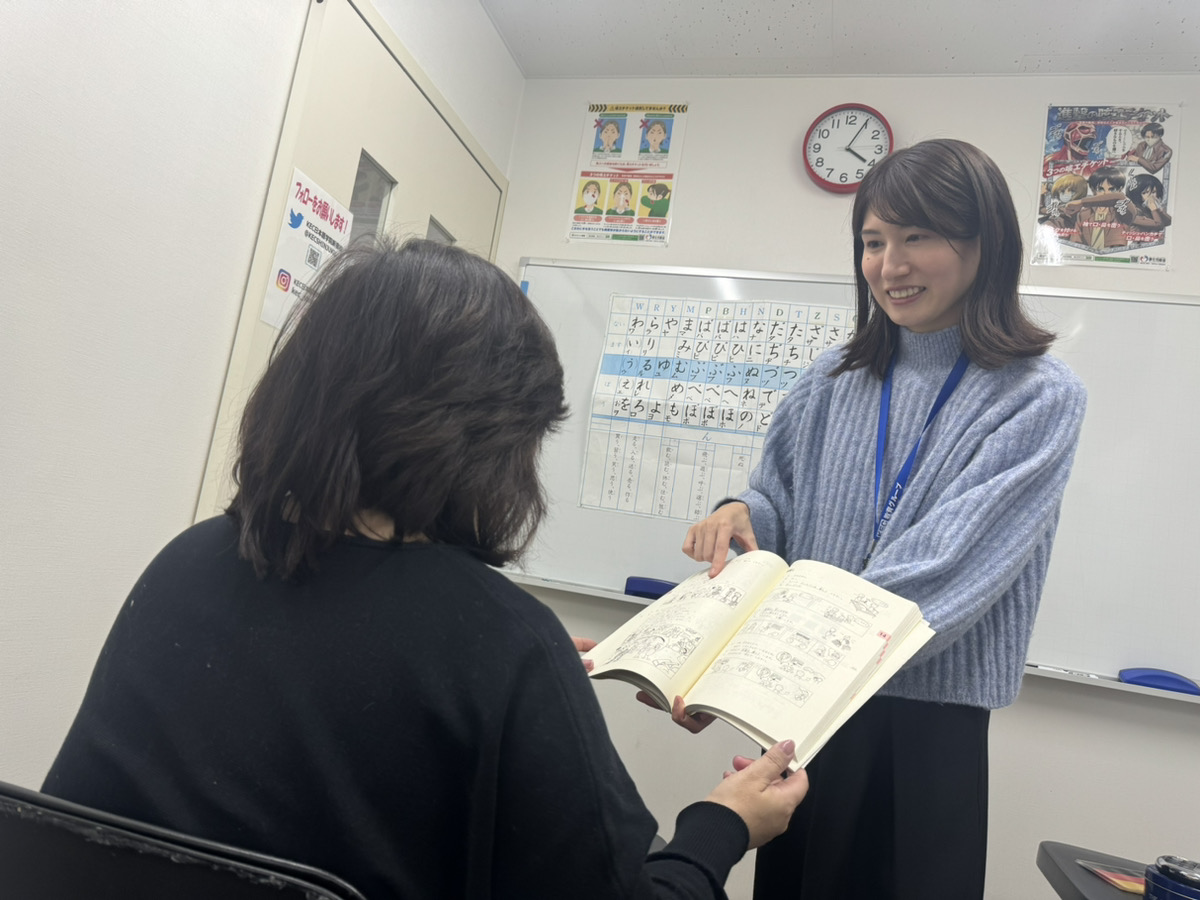

ベトナムでは2年間、大学生や社会人に日本語を教えました。夜間の学校だったので、昼間は大学で学び、仕事帰りに来てくれる生徒が多かったですね。日系企業への就職や、日本への留学を目指す方も多くいました。

――ベトナムでの経験は、その後のキャリアにも影響を与えたのでしょうか。

人生の中でも大きな影響のある2年間でした。特に価値観が大きく広がりましたね。生活習慣の違いや、日本では当たり前と思っていたことが必ずしもそうではないことを、身をもって体験しました。

また、ベトナム人の先生方と一緒に働くなかで、言葉が違う人との意思疎通の難しさも実感しました。でも、その経験があったからこそ、後に日本で留学生を教える際にも、学習者の気持ちに寄り添えた部分があったと思います。

何より、母語話者として日本語を教えることの意義を強く感じました。日本語を好きでいてくれる学習者たちに出会い、その熱意に応え、自分にできることを精一杯やりたいという思いが芽生えたんです。

留学生支援から教師育成へ。広がるキャリアの可能性

――どのような経緯で、日本語教師の育成者になったのですか。

ベトナムで教えているとき、「日本に留学したい」という学生の声をよく耳にしていました。そこで、「日本に来た後の留学生のサポートは、どうなっているんだろう?」という興味が湧いてきたんです。調べてみると、日本での留学生支援の仕事にもやりがいがありそうだと思い、帰国して日本語学校で常勤講師として働くことを決めました。

日本語学校で3年ほど働くうちに、新人の先生の研修を担当する機会も増えてきました。教える立場の人を育てることもまた大切だと気づいたんです。

特に印象に残っているのは、チームでの教育経験でした。日本語学校では、1つのクラスを複数の先生で担当します。同じクラスでも、先生によって学生の様子の捉え方が異なることがあるんです。どうすればチームでいい授業ができるのか、先生方の悩みを聞いたり、主任の先生と新人の先生の間に入って調整したり。そうした経験が、教師育成という道を考えるきっかけになりました。

――教師育成の難しさはどんなところに感じますか。

自分の「常識」が必ずしもほかの人の「常識」ではないということ、また正しいことを言えば伝わるわけでもないということです。

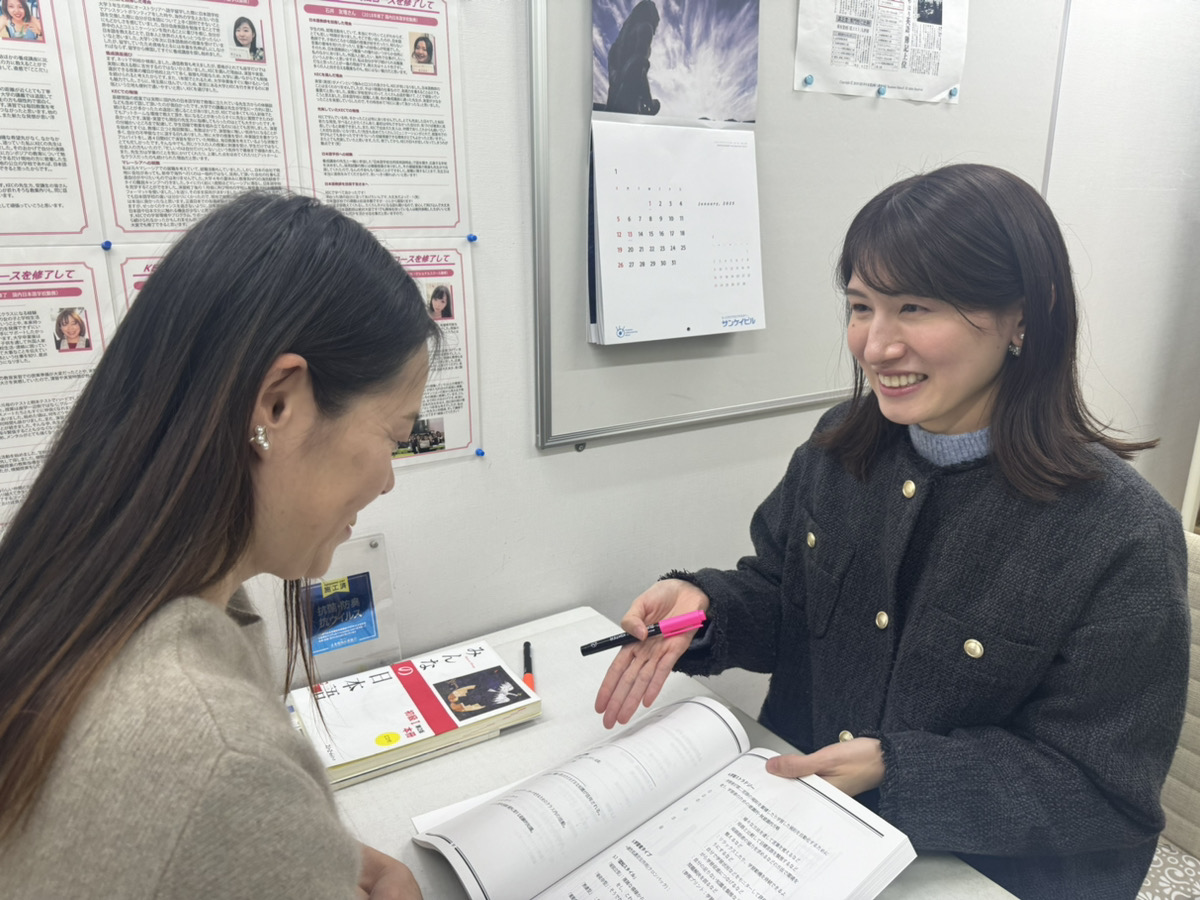

でも、それは同時に面白さでもあるんです。生徒一人ひとりの良さを引き出し、それぞれの方に合ったフィードバックをする。日本語学校では日本語の授業を通して学習者の視野を広げることが目標でしたが、養成講座では、これから教壇に立つ方々の魅力を最大限引き出すことが求められていると感じています。

――日本語教師の育成者として、特に大切にしていることを教えてください。

「こうでなくちゃダメ」と決まった型を押し付けないことです。日本語教師の資格を取得した後、長く楽しく働くためには、その人らしい教え方を見つけることこそが大切だと考えているからです。

育成者である私たちの役割は、生徒が実践したことに対してよかった点と改善点を伝え、緩やかなステップアップを支援すること。すぐに完璧にできないのは当たり前です。じっくりと時間をかけて、その人なりの教え方を見つけていってほしいと思っています。

KECで見つけた、自分らしい働き方

――KECの教師育成の特徴はどんなところにありますか。

自由度の高さだと思います。もちろんカリキュラムはありますが、そのなかで各先生の考え方やノウハウを活かせる環境があります。また、少人数制で生徒との距離が近いのも特徴ですね。

授業外でも生徒とメールで気軽に相談できる関係性を築けるので、就職後には「こんな感じで頑張っています」という報告をもらうことも。卒業後も続く繋がりは、私たちの大切な文化のひとつになっています。

――小出先生は産休・育休を取得された最初の社員だったそうですね。

はい。取得に向けては、直属の上司に相談し、人事部とのやり取りを重ねました。前例がなかったため、手続きの面では多少時間がかかりましたが、会社からは温かい理解を得られました。

育休から復帰後は、朝9時過ぎから夕方5時頃までの時短勤務に。3歳までは在宅勤務も取り入れて働いています。問題やテストの作成、オンラインでの新入生ガイダンスなど、在宅でできる業務を担当しています。

――仕事と育児の両立はいかがですか?

育児をしながら働くようになって、不思議とやる気が出てきました。会社が柔軟に対応してくれたことへの感謝もありますし、せっかくならもっと専門性を高めていきたいという思いが強くなりました。

実をいうと育休期間は、新しい学びのきっかけになりました。子育てを通じて年少者への日本語教育に興味を持ったので、セミナーに参加したり、言語習得のプロセスについて改めて勉強したりしていました。子どもの成長を見ながら、教育について考える良い機会になったんです。

――日本語教師から育成者へのキャリアチェンジを考えている方へメッセージをお願いします。

教師育成の仕事は、日本語教師とはまた違う視点が得られます。一度教師育成を経験しても、また日本語学校での教育に戻ることもできるんです。

大切なのは、どこででも、少しずつ学びを積み重ねていくこと。そして、自分を高められる環境に身を置くこと。自分らしく働ける環境を求めて、ぜひ新しいキャリアにチャレンジしてみてください。