必死の中国留学から日本語教師へ

――大学は、中国の「北京師範大学」に留学されていたそうですね。

偶然が重なった結果なんです。当時の私は、日本の大学を2浪していました。両親もそんな私を心配して、次の年は30校くらい受験させてくれたのですが、なんと全部落ちてしまって。そんなとき、新聞の片隅にあった小さな文字広告に目がとまりました。「中国大学留学」とたった6文字、当時としてもかなり怪しく見える広告でした。

とにかく大学に行こうと必死だった私は、広告の電話番号に連絡して説明を受け、中国留学を決意。両親を説得するために、日本の私立大学4年間の学費と、中国での4年間の学費・生活費を全部計算して比較し、「これだけ安いから行かせて!」とプレゼンしたんです。

両親は激怒するやら心配するやらでしたが、最終的には「行っておいで」と背中を押してくれました。当時の中国は、今と違って生活環境も厳しかった。しかし、そこで過ごした5年間が、今の自分のベースになっています。

――その後どのように日本語教師の道を選ばれたのですか。

留学中は寮で暮らしていました。韓国やドイツ、アフリカなど、いろんな国の人たちと交流する機会があって、それがすごく刺激的だったんです。帰国後、商社で働き始めましたが、何か物足りなさを感じました。そのとき、留学時代の異文化交流の楽しさを思い出したんです。

調べてみたら、当時は日本への留学生の9割以上が中国人で、中国語が話せる日本語教師の需要が高かったんです。これはチャンスだと商社を辞め、実家のある大阪で日本語教師の資格を取得することにしました。それがKECとの出会いです。

――中国での経験は、今の仕事に活きていますか。

北京師範大学は中国では名門で、出身校を言うと中国人生徒から無条件で尊敬してもらえるので、純粋にうれしいです(笑)。あとは、言語を学ぶ側の気持ちがよくわかるようになったことですね。「できないのは当たり前」「今は通じないよね」という共感の立場に立って一緒に考えていける。そのスタンスは、日本語学院の所長になった今も活きていると思います。

日本語教師からその育成者へ。サポートの違いとは

――日本語教師から日本語教師の育成者へと転身されました。違いはどういった点ですか。

日本語を教えるだけなら、辞書や参考書があればできます。しかし、日本語教師の仕事の本質は、日本語を通じて学習者がやりたいことを支援していくこと。その考え方は、教師の育成でも全く同じです。

日本語教師養成講座の育成者も、自分の知見やノウハウをただ見せびらかすような人はNGです。受講生一人ひとりに合わせて話の内容を変えるなど、その人に合わせた支援をしていくことが一番大事だと思っています。

――具体的にはどのような育成をされているのですか。

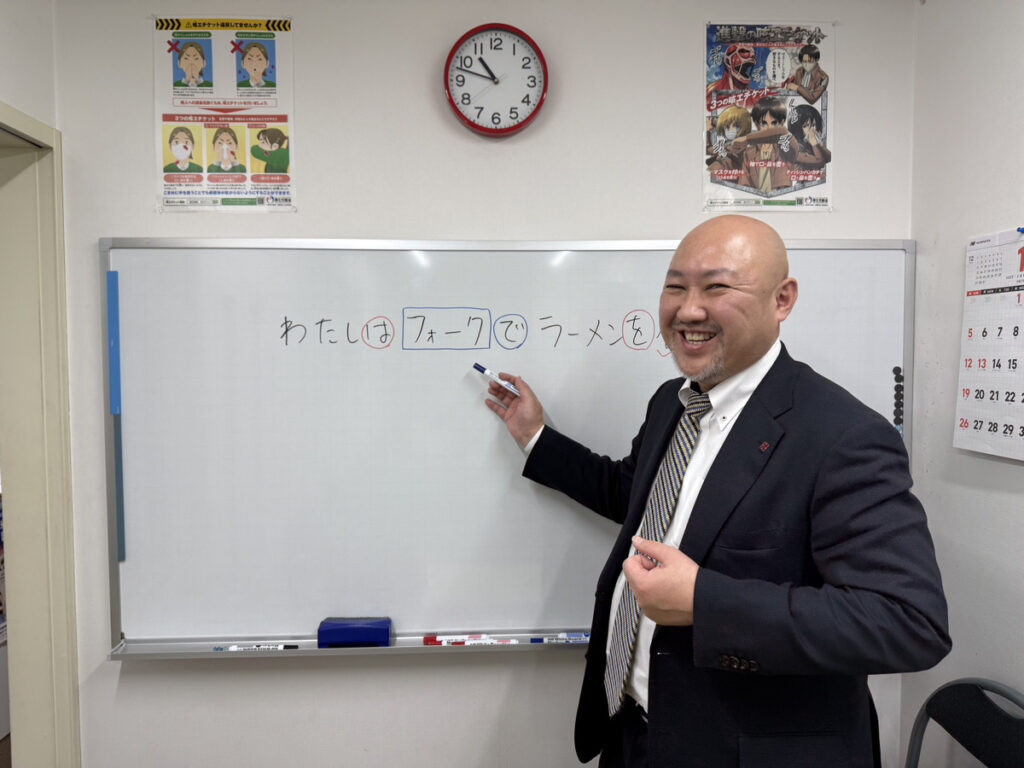

KECの特長は実技重視。他校と比べても圧倒的に多い、50回以上の実践機会を設けています。教壇に立つのは誰でも最初は怖いものですから、たくさん経験を積み、自信をつけてもらいます。

修了後も、現場で困ったことがあれば、LINEや電話で質問がくるケースも多々あります。修了生の近況を聞くと、どこで頑張っているかがわかって、それが我々の励みにもなりますね。

――所長として心がけていることはありますか。

育成者それぞれの経験や個性は大切にしています。「KECだからこのやり方で授業をしてください」とは言いません。それぞれの経験に基づいた授業をしてもらうのが一番です。カリキュラムの最低限のルールは守りつつ、その中で各先生の持ち味を活かせるような、自由な環境づくりを心がけています。

経験よりも大切な“2つの力”

――教師育成者になるには、どのような経験が必要でしょうか。

一般的に3年から5年以上の日本語教師経験が目安と言われています。それは確かに一理あるのですが、これは「年数だけではない」と声を大にして言いたいです。むしろ大切なのは、「その間にどれだけ視野を広げられたか」です。

日本語教師の仕事は、非常に幅が広いんです。日本語学校で働くだけでなく、オンラインや海外での就業、企業研修特化型、フリーランスなど、いろいろな形があります。育成者は、自分の経験した環境しか知らないのでは務まりません。「私の経験ではこうだった」で終わらず、いろんな可能性を知っておく必要がありますね。

――どんな人にKECの教師育成者の仲間になってほしいですか。

一番は人柄です。経験の長短にかかわらず、ほかの先生の授業を見たり、違う教え方を研究したりと、謙虚に学び続けられる方は素晴らしいと思います。自分のやり方が全てだと思わず、柔軟に視野を広げていく謙虚さと探究心を持ち続けることが、育成者として成長する秘訣だと思っています。

それと、他者のことを考えられる、おせっかいなくらいの方が向いています。知識を教えるだけでなく、一人ひとりの夢に寄り添えるような人です。KECに来る受講生は「絶対に日本語教師になりたい」という熱意のある方ばかり。その気持ちに応えられる育成者を求めています。

修了生たちが描く、日本語教育の新しい地図

――「日本語教師の育成」という仕事の魅力を教えてください。

日本語学校時代は、外国人学生が大学に合格したり、就職が決まったりしたときが一つの区切りでした。しかし、教師の育成は違います。修了生にとって、資格取得はゴールではなく、先生としてのスタートなんです。

私たちは、修了生が教壇に立ってからも、その人に合わせてサポートしています。長い付き合いになるからこそ、深いやりがいがありますね。うれしいことに、KECの修了生から育成者になってくれる人も出てきています。母校で後輩を育てるという循環ができてきたのは、本当に誇らしいです。

――今後の展望についてはいかがでしょうか。

政府が掲げる「共生社会」の実現に向けて、日本語教育の需要は確実に増えていきます。日本で暮らす外国人が増えるなか、日本での共通言語はやはり日本語です。その最前線に立つ日本語教師の育成は、やりがいのある仕事だと思います。

日本語教師に求められる内容も変化してきています。学生たちの目的は、以前は大学進学が中心でしたが、今は就職を目指す人も増えているんです。ビジネス日本語や実践的なコミュニケーション能力など、ニーズは多様化しています。オンライン教育への対応も必要でしょう。そういった変化に柔軟に対応できる教師を育てていくことが我々の使命だと考えています。