大学を受験し直し、教育の道へ

――大学に入学した後、再度受験し直したと聞きました。

同志社中学校に通っていたので、そのまま大学まで行けると楽観してしまい、中学・高校時代は本当に勉強をしなかったんです。高校3年の冬に「同志社大学への進学は難しい」と言われ、慌てて入学できる大学の空間設計コースに進学しました。ただ、大学3年生のときに気づいたんです。周りの友達は、建築士を目指して勉強したり、インテリアデザイナーを目指して資格を取ったりしている。自分だけが、何も考えていませんでした。

このままではいけないと思い、親に「京都大学に行くので、もう一度大学受験をさせてほしい」とお願いしました。京都大学と約束したのは、そのレベルの覚悟がないと親に許してもらえないと思ったからです。1年半の猛勉強を経て、京都大学工学部に合格することができました。

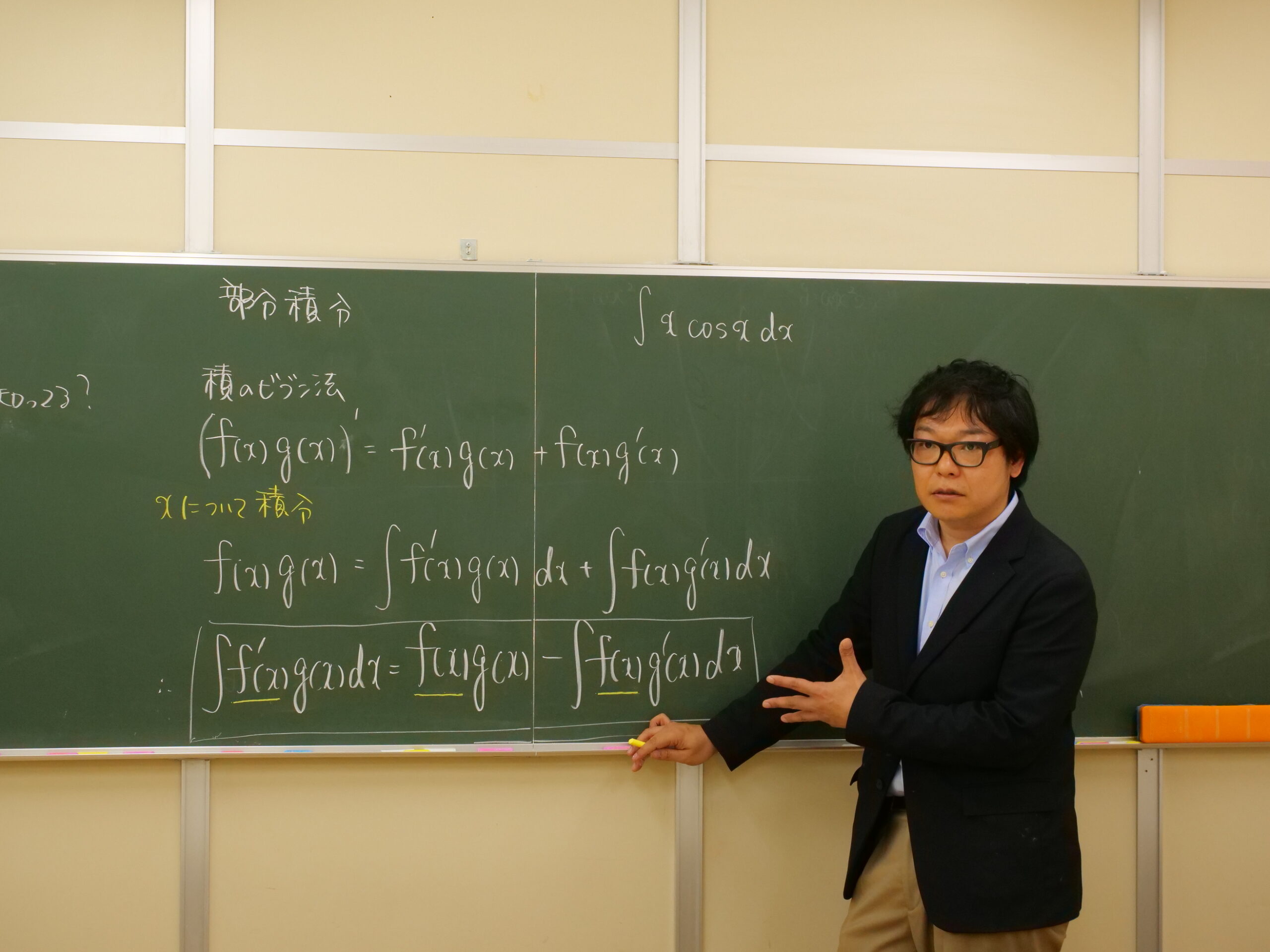

家は着物関係の自営業を営んでおり、父親が体調を崩したこともあって、一時期店を手伝っていましたが、どうしても「ここではない」という気持ちがありました。じっくり考えた末、「教育を通じて人の成長に関われる仕事」に魅力を感じたんです。2009年にKECに入社し、現在は枚方本校の所長として数学の指導を担当しています。

高2の秋が分岐点。自身の経験を伝える意味

――高校生の指導において、自身の受験経験は活きていますか。

高校2年生の秋から冬に、生徒たちに私の受験エピソードを話します。あまりにも身近な「悪い例」に、生徒たちはやや戸惑いつつも、真剣に聞いてくれます。なぜ高2の秋かというと、ここが分岐点なんです。この時期に受験生としての意識が格段に上がって、勉強への取り組み方が大きく変わるかどうかで、この後かなりの差が開いてくる。実際に国公立や難関私立大学に合格している生徒の多くは、高2の秋から本気の勉強を始めています。本当に行きたい大学があるなら、今からしっかり考えて準備していかないといけないということを、リアルな重みをもって伝えています。

――生徒への指導で特に大切にしていることは何でしょうか。

夢や目標を自信満々に話せる高校生は多くありません。「行きたい大学はあるけれど、自分の力では無理だ」と思い込んでいるんです。しかし、偏差値50に届かない状態から京都大学に合格した私という実例が目の前にいます。「真剣に取り組めば必ず届く」ということは、自信をもって伝えます。

同時に、ただ「頑張れ」と言うだけではなく、具体的な勉強計画をサポートすることが大切です。英語が苦手な生徒に「英語を頑張ろう」と言っても、何をどうすればいいのかわからないでしょう。「何を」「どういうやり方で」「いつまでにやる」のか、具体的に決めて、本人が「これならできる」と納得して、はじめて勉強に取り組めるのです。そこまで丁寧にサポートしていきます。

私は悪い例と良い例の両方の経験をもっているからこそ、生徒たちの気持ちに寄り添いながら、具体的な道筋を示すことができているのかなと思います。

生徒一人ひとりの希望につながる進路指導

――生徒の不安や悩みに、どのように向き合っているのでしょうか?

入塾前の生徒の多くは、不安を抱えています。通っている高校や志望校、得意科目・苦手科目などは事前に把握するようにしていますが、その情報以上に大切なのは、その生徒が何に困っていて、どうなりたいと思っているのかをしっかり聴くことです。

例えば、大阪教育大を志望していた生徒がいました。数学と理科が大の苦手で、共通テストが必要な志望校を諦めようかと悩んでいるとのこと。しかし、よく話を聞いてみると、英語と国語は非常に得意で、8割以上取れる可能性が十分ある。そこで科目ごとの配点を丁寧に見直してみると、数学で4~5割とれれば、合格ラインに届く可能性が見えてきたんです。不安をときほぐし、数字を示しながら「これならいけるかも」という希望がもてる目標設定ができれば、生徒は迷いなく頑張れるんです。

――生徒の心の機微に寄り添うことも大切だとか。

来塾のきっかけによって生徒の気持ちは大きく違います。自分から「勉強を頑張りたい」と来る生徒もいれば、親に言われてしぶしぶ来る生徒もいる。特に後者の場合は、その子の気持ちに寄り添うことから始めます。

多くの場合、実際の先輩たちの事例を話すんです。「同じような状況からスタートした先輩が、こんな気持ちで勉強に取り組んで、こう変わっていって、最終的に希望の大学に合格できた」という話は、納得感があります。「自分にもできるかもしれない」という気持ちが芽生えてからはじめて、具体的な学習プランを一緒に考えるのです。やる気を引き出すことと、実現可能な道筋を示すこと、その両方のバランスを大切にしています。

10年のときを超えて実を結んだ指導

――これまでの指導で特に印象に残っているエピソードを教えてください。

15年ほど教壇に立っている中で、一番印象的だったのは、入社1年目の頃担当した生徒との10年越しの再会です。当時「ロボット教室」に通っていた小学3年生のその生徒から、「ありがとうございました。将来は大学でこんなことをしてみたい」といった感謝の手紙をもらいました。

その後、私は別の校舎に異動していたのですが、枚方本校に戻ってきた直後に、その子が高校2年生の入塾希望者として訪問してきました。最初は気づかなかったのですが、話をしているうちに「ロボット教室に通っていた」という話になり、お互いびっくり。もらった手紙は、もちろん自宅に大切に保管してありました。

その生徒は当時、文系教科の偏差値が36ほどと伸び悩んでいましたが、「関西大学に行きたい」と打ち明けてくれました。一緒に勉強計画を立て、本人も真剣に取り組んだ結果、高3の夏前には偏差値を60まで伸ばすことができました。そして最終的には、第一志望の関西大学に、なんと特待生として合格したんです。

――そういった生徒の成長が、やりがいにつながっているんですね。

KECは小学生から高校生まで一貫して指導できる塾なので、10年以上の付き合いになることもあります。いつも明るかった子が、立ち直れないほど落ち込む姿も多く見てきました。でも、それを乗り越えて合格して、嬉し涙の中で感謝の言葉を言ってくれる。そういう瞬間が、私がこの仕事を続けている唯一の理由と言っていいかもしれません。

教育は「人」。かけがえのない感動がある

――教育の仕事の特別な魅力はどこにありますか。

教育は「人」なんです。「先生のおかげです」「KECに来て変われた」という言葉は、何にも代えがたい喜びです。家業である着物の販売業でも「いいものをありがとう」という感謝の言葉はありますが、それは物に対する評価。教育には人の人生を左右する感動が伴います。その感動をたくさん生み出せることが、一番のモチベーションになっています。

所長として、売上や在校生数も気にかけなければいけない立場ですが、それは自習室の椅子を新しくしたり、空調を整備したりといった、生徒の学習環境をより良くするためのものだと考えています。ただ単に利益を上げることが目的ではなく、それが生徒のためになると思えるから頑張れます。

ですから、何より大切にしているのは、生徒や保護者の方に向き合って仕事をすることです。さらに言うなら、感動があふれる校舎を増やしていきたい。そのためには想いに共感してくれる方の採用も必要ですし、若手の教育制度もさらに充実させなければいけません。生徒・保護者・スタッフみんなで共有できる「感動の場」を、もっとつくっていけたらと思っています。